2009年08月12日

陶磁器(11)-青瓷盤口鳳耳瓶(南宋/龍泉窯)

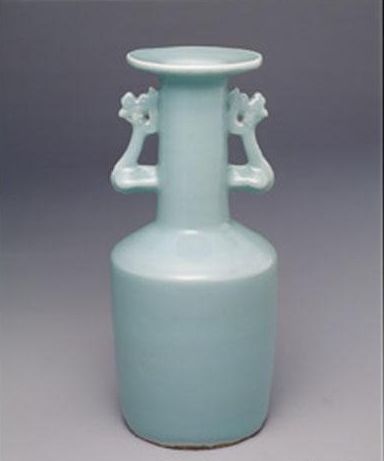

青瓷盤口鳳耳瓶(南宋/龍泉窯)

(旧暦 6月22日)

龍泉窯(りゅうせんよう)が陶磁の世界に台頭してきたのは、北宋(960~1127)の後期とされています。

もともと民窯として越州窯(えっしゅうよう;漢代から唐・五代にかけて良質の青磁を焼いた窯で、浙江省慈渓県の上林湖周辺一帯に分布する)のながれをくみ生活雑器を製造して販路を拡大していましたが、南宋(1127~1279)が紹興8年(1138)、正式に臨安府(浙江省杭州)を都と定めて移転してきたために、朝廷から直接注文が来るようになり、その後諸外国にも多数輸出されるようになりました。

元の至治3年(1323)、寧波(浙江省)から博多に向かう途中に朝鮮半島西南海上にある道徳島沖で遭難、沈没した大型交易船が1976年に発掘され(新安沈没船)、約1万点にも及ぶ龍泉窯青磁が引き上げられていますが、龍泉窯青磁が南宋期だけではなく元代にも製造されていたことの証拠にもなっています。

龍泉窯の釉薬の色は青緑色を帯び、高台の素地は赤く焦げることが多く、また装飾では、蓮弁は先が丸くなり、各弁は櫛目で空間を埋める略体描法が目立つという特色があります。

梅子青(ばいしせい)、葱翠青(そうすいせい)と呼ばれる龍泉窯の青磁の色は、古来から中国で尊ばれてきた古玉に例えられています。

南宋の蒋祈(生没年不明)の表した世界最古の陶磁器生産の専門書『陶記』によると、宋代の定窯の「紅磁」、景徳鎮窯の「饒玉」(饒州景徳鎮で焼かれた玉のごとき白磁)、龍泉窯の「青秘」を宋磁の三絶としていますが、この青秘こそが日本において珍重される「砧青磁」とよばれる澄んだ青みをたたえた青磁をさしているものと考えられています

この砧青磁の色の秘密は釉薬にあります。

青磁は鉄の呈色であり、釉に鉄分を含んだ雲母が混ざっていて、酸欠状態で窯をたくと酸化鉄が還元されて微妙な青を発色させ、また、長石の含有量が多いために焼成によってできる細かい気泡が光を乱反射させて、深みのある落ち着いた色合いをつくるのだと云われています。

碧玉に近い気韻縹渺(きいんひょうびょう)たる釉色は、宋代官窯青磁とともに中国青磁史に残る卓越した存在として、今日まで不動の評価を保っています。

さて、砧青磁の語源は、ある鯱耳(しゃちみみ)の花生(はないけ)にヒビがあり、これを砧(きぬた;布を槌で打って柔らかくし、つやを出すのに用いる木または石の台)を打つ響きに因んで利休が名付けたとする説、東山慈照院にあった花生(はないけ)の形が絹を打つ砧(きぬた)に似ていたという説などがあるようです。

この龍泉窯の青磁は時代によって呼び名が変遷し、大別して南宋期のものを「砧青磁」、元末明初期のものを「天竜寺青磁」、明末期のものを「七官青磁」と呼び分けています。

中国元末から明初にかけて龍泉窯でつくられた青磁は、大量生産による原料の質の低下に伴い、釉色が黄味のある沈んだ青緑色を呈し、従来の砧青磁とは様相を異にしました。

花瓶や香炉といった大作が多く、室町初期に足利尊氏が京都嵯峨に天竜寺を建立する際に資金を集める手段として元(1271~1368)との交易を企てて天竜寺船を造り、この手の青磁を多く輸入したので船名に因んで名付けたとする説や生涯にわたり、夢窓国師・正覚国師・心宗国師・普済国師・玄猷国師・仏統国師・大円国師と7度にわたり国師号を歴代天皇から賜与され、七朝帝師とも称される臨済宗の禅僧夢窓国師(1275~1351)が天龍寺に伝えたといわれる浮牡丹手の香炉がある事から、この手の色合いのものを寺名に因んで名付けたとする説等も知られています。

また、明代後期に龍泉窯を中心として焼かれた青磁は「七官(しちかん)青磁」と呼ばれ、透明性のつよい淡い翠青色を呈し、概して貫入があるのが特徴とさています。彫塑的な技法が多くみられ、陰刻・陽刻・押型などが用いられましたが、名の由来は明朝の七官(しちかん)という者が将来したとも、明朝の七品官の役人が日本に伝えたからとも言われています。

ところでこの龍泉窯は浙江省南西部、福建省に接する武威山系の山間部に位置する龍泉県に窯が集中し、大窯、金村、渓口、王湖、安福、安仁口、梧桐口、周垟、王庄、道太、小白岸、楊梅嶺、王石坑、坳頭、新亭、岱根など二十数カ所の窯が知られています。

龍泉窯とはこれら諸窯の総称ですが、その他にも麗水県、雲和県、遂昌県、永嘉県にも窯が分布し、1956年から1961年にかけて浙江省文物管理委員会によって行われた分布調査によれば、浙江省南部から東海岸にかけての広大な地域に同一系統の窯が分布していることがわかり、これらも広義の龍泉窯とよんでいる学者もいるそうです。

南宋期(1127~1279)の頃から東西貿易が盛んになり、南宋は金銀の流出を恐れて絹と陶磁器の輸出しか許しませんでした。その結果、龍泉窯は中国を代表する交易品として当時の世界に行き渡り、「CHINA」の名声を広めました。

龍泉の地の窯は互いに技術を競って隆盛を極めましたが、時代が下るに付けて「青花」などの染め付けの陶磁器がもてはやされ、明代には景徳鎮官窯が設けられて、龍泉窯は廃れて行きました。

故宮博物院に残る龍泉窯の磁器は、康煕51年(1712)の銘文のあるものを最後とするようです。

台北の故宮博物院に残る「青瓷盤口鳳耳瓶」は頚の左右に鳳凰を象った耳が付く龍泉窯の傑作で、高さ25.5cm、口径9.4cm、ライトグリーンの神秘的な光沢を湛えています。

一方日本では、ライトブルーの光沢を湛え堂々とした重みを持つ京都山科の毘沙門堂旧蔵品の国宝「青磁鳳凰耳瓶」(高さ30.7cm、口径11.0cm、銘萬聲)、ライトグリーンの光沢を湛え引き締まった端正な形姿をとる陽明文庫所蔵の重要文化財「青磁鳳凰耳瓶」(高さ26.2cm、胴径11.2cm、銘千聲)などが有名です。

これらの銘の由来については、江戸前期の後西院(第111代後西天皇、在位1655~1663)の勅銘によるとされています。

享保十二年三月廿九日、参候、青磁の花生、これも拝見して見をぼゆべし、きぬた青磁の至極也、是は大猷院殿より東福門院へ進ぜられ、東福門院より後西院へ進ぜられ、後西院より此御所へ進ぜられし物也、後西院の勅銘にて千聲と號す、擣月千聲又萬聲と申す心にやと申上ぐ、左あるべしとの仰也、是に付て陸奥守にある、利休が所持のきぬたの花生は、前の方にて大にひヾきわれありて、それをかすがいにてとじてあり、利休が物ずきとは云ながら、やきものにかすがいを打こと、心得がたきことなり、景気にてもあるべきか、此われのある故に、利休がきぬたと名付けるとなん、響あると云こヽろ也と仰也

山科道安 『槐記』 巻第四

聞夜砧 唐 白居易

誰家思婦秋擣帛 誰が家の思婦ぞ 秋 帛(きぬ)を擣(う)つ

月苦風凄砧杵悲 月苦(さ)え風凄(すさまじ)く 砧杵(ちんしよ)悲し

八月九月正長夜 八月九月 正に長夜

千聲萬聲無了時 千聲萬聲 了(や)む時無し

應到天明頭盡白 應(まさ)に天明に到りて 頭 盡く白かるべし

一聲添得一莖絲 一聲 添へ得たり 一莖の絲

『槐記』全十一巻(正編七巻、続編四巻)は、江戸中期の前の太政大臣豫樂院近衛家煕(1667~1736)の侍医山科道安(1677~1746)が、享保9年(1724)から享保20年(1735)にいたる家煕の言行を筆録したもので、茶の湯をはじめ歌道、香道、花道、有職(古来からの先例に基づき、官職、儀式、装束などを研究すること)について詳記されています。

また、日本に伝わった南宋龍泉窯の上作とされ、東京国立博物館所蔵の重要文化財「青磁輪花碗」(銘馬蝗絆)も有名です。

その由来については、茶碗に附属している江戸中期の儒学者伊藤東涯(1670~1736)の享保12年(1727)の記述による「馬蝗絆茶甌記」が残されています。

馬蝗絆茶甌記 (原漢文)

器の古きを尚(たつと)ぶは何ぞや。其の多く歳月を閲(けみ)し、水火の難を免れ、砕裂の厄を逃れ、完全にして以て久しきに傳ふ、斯れ尚(たつと)ぶ可きのみ。況んや其の精細巧緻にして古人の鑒賞(かんしよう)を経、名流の欵識(かんし)を戴き、其の益々珍とす可きをや。

昔、安元の初め平の内府重盛、公金を杭州の育王に捨す。現在佛照酬(むくゆ)るに器物數品を以てす。中に靑窰(窯)茶甌(さおう)一事有り。翠光瑩徹、世の希(まれ)に見る所なり。唐の陸龜蒙の詩に云ふ、九秋の風露越窰(窯)開き、千峯の翠色を奪い得て来たる、と。或いは云ふ、錢氏國を有(たも)つ時、越州焼進す。臣庶の用ふることを得ず、故に秘色と云ふ、と。豈に其れ是れならんや。相い傳へて之を砧手(きぬたで)と謂ふ。

慈照院源の相國義政公之を得、最も其の珍重する所なり。底に璺(ひび)一脈有り。相國使聘(しへい)の次に因りて之を大明に送り、代ふるに他甌を以てするを募る。明人匠をして鐵釘六を以て之を鈐束(けんそく)せ遣(し)め、絆すること馬蝗の如く、還(かへ)つて趣有るを覚ゆ。仍(よ)りて馬蝗絆茶甌と號す。

相國之を其の侍臣宗臨に賜ふ。享保丁未(ていび)の歳、予之を宗臨九世の孫玄懐の家に観るを得。予固(もとよ)り古へに博き者に非ず。然れども其の華雅精緻なる、宜(むべ)なり其の前世の將相の尚(たつと)ぶ所と爲るや。

嗚呼、之を傳ふること其の祖先自(よ)りし、之を賜はること其の祖の君自りし、之を得ること平の内府自りして、以て今に到れば則ち已に五百六十餘年、慈照公自り今に到れば亦た已に三百年に向(なんな)んとす。善く傳ふと謂ふ可し。

豈止(た)だに其の器の精巧なると名公の鑒賞(かんしよう)を経たるとのみらんや。家道修り、官業成り、世々其の守りを失はざるに非ざれば曷(なん)ぞ能く寶傳して斯(ここ)に至れるや。其の祖澤を永くして後昆(こうこん)を裕(ゆたか)にせんと欲する所以の者、以て記せざる可からず。其の文を請ふに及ぶや、奚(なん)ぞ亦た焉(これ)を辞せん。

享保丁未(ていび)仲春

京兆 伊藤長胤謹撰

青磁の茶碗として名高い重要文化財の「青磁輪花碗」が馬蝗絆(ばこうはん)と呼ばれる由縁は、安元(1175~1177)の初め、小松内大臣平重盛公(1138~1179)が後世弔はれんことを願って、宋の寧波(浙江省)の東にある育王山阿育王寺に三千両の黄金を寄進したとき(平家物語巻三 十 無文の沙汰の事 付 金渡しの事)、方丈(住持)佛照禪師から返礼としてこの茶碗を贈られました。

その後、室町幕府第8代征夷大将軍足利義政公(在職:1449~1473)の所持するところとなりましたが、ひび割れがあるので同じような茶碗を入手したいと明に送ったところ、すでにこのような名品の青磁は作れないため鎹(かすがい)を打って送り返してきました。ひび割れに打たれた鎹(かすがい)を馬蝗(大きないなご)のような趣があるので、馬蝗絆と云われるようになりました。

http://www.tnm.jp/jp/servlet/Con?pageId=B07&processId=02&colid=TG2354

この馬蝗絆茶甌は、幕末か明治の頃に室町三井家の所蔵となり、昭和45年(1970)故三井高大氏の意志により、同夫人から東京国立博物館に寄贈されています。

一方日本では、ライトブルーの光沢を湛え堂々とした重みを持つ京都山科の毘沙門堂旧蔵品の国宝「青磁鳳凰耳瓶」(高さ30.7cm、口径11.0cm、銘萬聲)、ライトグリーンの光沢を湛え引き締まった端正な形姿をとる陽明文庫所蔵の重要文化財「青磁鳳凰耳瓶」(高さ26.2cm、胴径11.2cm、銘千聲)などが有名です。

これらの銘の由来については、江戸前期の後西院(第111代後西天皇、在位1655~1663)の勅銘によるとされています。

享保十二年三月廿九日、参候、青磁の花生、これも拝見して見をぼゆべし、きぬた青磁の至極也、是は大猷院殿より東福門院へ進ぜられ、東福門院より後西院へ進ぜられ、後西院より此御所へ進ぜられし物也、後西院の勅銘にて千聲と號す、擣月千聲又萬聲と申す心にやと申上ぐ、左あるべしとの仰也、是に付て陸奥守にある、利休が所持のきぬたの花生は、前の方にて大にひヾきわれありて、それをかすがいにてとじてあり、利休が物ずきとは云ながら、やきものにかすがいを打こと、心得がたきことなり、景気にてもあるべきか、此われのある故に、利休がきぬたと名付けるとなん、響あると云こヽろ也と仰也

山科道安 『槐記』 巻第四

聞夜砧 唐 白居易

誰家思婦秋擣帛 誰が家の思婦ぞ 秋 帛(きぬ)を擣(う)つ

月苦風凄砧杵悲 月苦(さ)え風凄(すさまじ)く 砧杵(ちんしよ)悲し

八月九月正長夜 八月九月 正に長夜

千聲萬聲無了時 千聲萬聲 了(や)む時無し

應到天明頭盡白 應(まさ)に天明に到りて 頭 盡く白かるべし

一聲添得一莖絲 一聲 添へ得たり 一莖の絲

『槐記』全十一巻(正編七巻、続編四巻)は、江戸中期の前の太政大臣豫樂院近衛家煕(1667~1736)の侍医山科道安(1677~1746)が、享保9年(1724)から享保20年(1735)にいたる家煕の言行を筆録したもので、茶の湯をはじめ歌道、香道、花道、有職(古来からの先例に基づき、官職、儀式、装束などを研究すること)について詳記されています。

また、日本に伝わった南宋龍泉窯の上作とされ、東京国立博物館所蔵の重要文化財「青磁輪花碗」(銘馬蝗絆)も有名です。

その由来については、茶碗に附属している江戸中期の儒学者伊藤東涯(1670~1736)の享保12年(1727)の記述による「馬蝗絆茶甌記」が残されています。

馬蝗絆茶甌記 (原漢文)

器の古きを尚(たつと)ぶは何ぞや。其の多く歳月を閲(けみ)し、水火の難を免れ、砕裂の厄を逃れ、完全にして以て久しきに傳ふ、斯れ尚(たつと)ぶ可きのみ。況んや其の精細巧緻にして古人の鑒賞(かんしよう)を経、名流の欵識(かんし)を戴き、其の益々珍とす可きをや。

昔、安元の初め平の内府重盛、公金を杭州の育王に捨す。現在佛照酬(むくゆ)るに器物數品を以てす。中に靑窰(窯)茶甌(さおう)一事有り。翠光瑩徹、世の希(まれ)に見る所なり。唐の陸龜蒙の詩に云ふ、九秋の風露越窰(窯)開き、千峯の翠色を奪い得て来たる、と。或いは云ふ、錢氏國を有(たも)つ時、越州焼進す。臣庶の用ふることを得ず、故に秘色と云ふ、と。豈に其れ是れならんや。相い傳へて之を砧手(きぬたで)と謂ふ。

慈照院源の相國義政公之を得、最も其の珍重する所なり。底に璺(ひび)一脈有り。相國使聘(しへい)の次に因りて之を大明に送り、代ふるに他甌を以てするを募る。明人匠をして鐵釘六を以て之を鈐束(けんそく)せ遣(し)め、絆すること馬蝗の如く、還(かへ)つて趣有るを覚ゆ。仍(よ)りて馬蝗絆茶甌と號す。

相國之を其の侍臣宗臨に賜ふ。享保丁未(ていび)の歳、予之を宗臨九世の孫玄懐の家に観るを得。予固(もとよ)り古へに博き者に非ず。然れども其の華雅精緻なる、宜(むべ)なり其の前世の將相の尚(たつと)ぶ所と爲るや。

嗚呼、之を傳ふること其の祖先自(よ)りし、之を賜はること其の祖の君自りし、之を得ること平の内府自りして、以て今に到れば則ち已に五百六十餘年、慈照公自り今に到れば亦た已に三百年に向(なんな)んとす。善く傳ふと謂ふ可し。

豈止(た)だに其の器の精巧なると名公の鑒賞(かんしよう)を経たるとのみらんや。家道修り、官業成り、世々其の守りを失はざるに非ざれば曷(なん)ぞ能く寶傳して斯(ここ)に至れるや。其の祖澤を永くして後昆(こうこん)を裕(ゆたか)にせんと欲する所以の者、以て記せざる可からず。其の文を請ふに及ぶや、奚(なん)ぞ亦た焉(これ)を辞せん。

享保丁未(ていび)仲春

京兆 伊藤長胤謹撰

青磁の茶碗として名高い重要文化財の「青磁輪花碗」が馬蝗絆(ばこうはん)と呼ばれる由縁は、安元(1175~1177)の初め、小松内大臣平重盛公(1138~1179)が後世弔はれんことを願って、宋の寧波(浙江省)の東にある育王山阿育王寺に三千両の黄金を寄進したとき(平家物語巻三 十 無文の沙汰の事 付 金渡しの事)、方丈(住持)佛照禪師から返礼としてこの茶碗を贈られました。

その後、室町幕府第8代征夷大将軍足利義政公(在職:1449~1473)の所持するところとなりましたが、ひび割れがあるので同じような茶碗を入手したいと明に送ったところ、すでにこのような名品の青磁は作れないため鎹(かすがい)を打って送り返してきました。ひび割れに打たれた鎹(かすがい)を馬蝗(大きないなご)のような趣があるので、馬蝗絆と云われるようになりました。

http://www.tnm.jp/jp/servlet/Con?pageId=B07&processId=02&colid=TG2354

この馬蝗絆茶甌は、幕末か明治の頃に室町三井家の所蔵となり、昭和45年(1970)故三井高大氏の意志により、同夫人から東京国立博物館に寄贈されています。

陶磁器(14)−琺瑯彩(景徳鎮官窯)

陶磁器(13)−粉彩(景徳鎮官窯)

陶磁器(12)−郎窯紅(景徳鎮官窯)

陶磁器(10)-五彩天馬蓋罐(明/嘉靖窯)

陶磁器(9)-成化の鬪彩

陶磁器(8)-青花龍文扁壺(明/永楽窯)

陶磁器(13)−粉彩(景徳鎮官窯)

陶磁器(12)−郎窯紅(景徳鎮官窯)

陶磁器(10)-五彩天馬蓋罐(明/嘉靖窯)

陶磁器(9)-成化の鬪彩

陶磁器(8)-青花龍文扁壺(明/永楽窯)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。