2007年12月21日

物語(6)-平家物語(2)-宇治川の事(1)

宇治川に浮かぶ宇治公園の塔ノ島より、下流橘島の朝霧橋を望む

(旧暦 11月12日)

現在、琵琶湖から流れ出た水は瀬田川と呼ばれる川を下り、京都府に入るあたりで宇治川と名を変え、京都府と大阪府の境界付近の大山崎町で桂川、木津川と合流して淀川となります。

しかし、古代から豊臣秀吉(1537~1598)が隠居所として現在の宇治川沿いの桃山丘陵に指月屋敷を築き城下の整備を始めた元禄3年(1596)頃までは、宇治川は現在の宇治橋の下流あたりから木津川、桂川との合流点の上流側にかけて広大な遊水池を形成していました。

「うしさんのおもしろ伏見の歴史」

http://comox.co.jp/~ushisan/pages/history.pages/ogura3.html

この巨大な遊水池は、古くは万葉集巻9-1699の

巨椋(おおくら)の入江響(とよ)むなり射部人(いめびと)の 伏見が田居(たい)に雁渡るらし

という歌でも知られています。

この当時の奈良から京へと向かう京街道は、巨椋池(おぐらいけ)を避けるように盆地の外縁部を通っていましたが、「宇治橋」が交通の要衝でした。

「宇治橋」は、滋賀県大津市瀬田の瀬田川にかかる「瀬田の唐橋」、京都府大山崎町と八幡市橋本間に架かっていた「山崎橋」と共に日本三古橋の一つに数えられ、山崎太郎、勢多次郎、宇治三郎とも称されていました。

また、「宇治橋」は「瀬田の唐橋」とならんで京都防衛上の要地でもありました。

宇治川は現在では「宇治橋」の上流に天ヶ瀬ダムが建設されて水量が調節されているとはいえ、私「嘉穂のフーケモン」が訪れた師走の渇水期でさえ、相当の水量を湛えていました。

壽永3年(1184年)1月13日、鎌倉に在った従五位下前(さきの)右兵衛佐(すけ)、源頼朝(1147~1199)は近江にまで進出させていた異母弟の源範頼(1153~1193)、源義經(1159~1189)に木曾義仲(1154~1184)の追討を命じました。

二手に分かれた義仲追討の軍勢が美濃の國(岐阜県)および伊勢の國(三重県)に着くとの報告に大いに驚いた木曾義仲は、宇治、勢多の橋を引き落とし、大手(正面)の勢多の橋へは義仲四天王のひとり今井四郎兼平(1152~1184)に八百餘騎を与えて差し遣わし、搦手(裏側)の宇治橋へは、仁科、高梨、山田次郎等に五百餘騎を与えて派遣します。

大手の大將軍には三萬五千餘騎を従えた蒲の御曹司範頼、搦手の大將軍には二萬五千餘騎を従えて宇治橋の詰(つめ:たもと)に押し寄せた九郎御曹司義經、どちらの軍勢もやる気満々です。

宇治も勢多も橋を引き、防衛のために川底に乱杭を打って大綱を張り、逆茂木を繋いで流しかけています。

頃は睦月廿日餘り(新暦の3月中旬)の事なれば、比良の高嶺(比叡山の北東、滋賀県比良山:武奈ヶ岳1,214m)、志賀の山、昔長柄(ながら)の雪も消え、谷谷の氷うち解けて、水は折ふし增(まさ)りたり。白浪おびたゞしう漲り落ち、瀬枕(川の早瀬の波が激流のため水面より一段高まって見えるもの)大きに瀧鳴つて、逆巻く水も早かりけり。

『平家物語 平假名整版本(寛文十二年) 巻9 宇治川の事』

雪解けの時節、ましてや水量調節のダムもない時代のこと、宇治川は激流が滔々と逆巻いています。

義經の軍勢は矢が降り注ぐ中を宇治川に乗り入れますが、この時、近江國の住人佐々木四郎高綱と武藏の國の住人梶原源太景季の「宇治川の先陣争い」が起こります。

なお、宇治平等院の前面の宇治川の中にある橘島の「宇治川先陣の碑」は、この佐々木四郎高綱と梶原源太景季の2人が、橘の小島ヶ崎(橘の小島の先端)より源義仲追討の先陣を争った故事を偲んで昭和6年(1931)に建てられていますが、地元の案内のHP「源氏ろまん京都宇治」によれば、「橘の小島」は現在の「橘島」とは違い、宇治橋の下流にあった中洲の一つで今では幻の島となっているそうです。

「源氏ろまん京都宇治」

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/uji-web/tachibanajima.html

やっぱりつづく

二手に分かれた義仲追討の軍勢が美濃の國(岐阜県)および伊勢の國(三重県)に着くとの報告に大いに驚いた木曾義仲は、宇治、勢多の橋を引き落とし、大手(正面)の勢多の橋へは義仲四天王のひとり今井四郎兼平(1152~1184)に八百餘騎を与えて差し遣わし、搦手(裏側)の宇治橋へは、仁科、高梨、山田次郎等に五百餘騎を与えて派遣します。

大手の大將軍には三萬五千餘騎を従えた蒲の御曹司範頼、搦手の大將軍には二萬五千餘騎を従えて宇治橋の詰(つめ:たもと)に押し寄せた九郎御曹司義經、どちらの軍勢もやる気満々です。

宇治も勢多も橋を引き、防衛のために川底に乱杭を打って大綱を張り、逆茂木を繋いで流しかけています。

頃は睦月廿日餘り(新暦の3月中旬)の事なれば、比良の高嶺(比叡山の北東、滋賀県比良山:武奈ヶ岳1,214m)、志賀の山、昔長柄(ながら)の雪も消え、谷谷の氷うち解けて、水は折ふし增(まさ)りたり。白浪おびたゞしう漲り落ち、瀬枕(川の早瀬の波が激流のため水面より一段高まって見えるもの)大きに瀧鳴つて、逆巻く水も早かりけり。

『平家物語 平假名整版本(寛文十二年) 巻9 宇治川の事』

雪解けの時節、ましてや水量調節のダムもない時代のこと、宇治川は激流が滔々と逆巻いています。

義經の軍勢は矢が降り注ぐ中を宇治川に乗り入れますが、この時、近江國の住人佐々木四郎高綱と武藏の國の住人梶原源太景季の「宇治川の先陣争い」が起こります。

なお、宇治平等院の前面の宇治川の中にある橘島の「宇治川先陣の碑」は、この佐々木四郎高綱と梶原源太景季の2人が、橘の小島ヶ崎(橘の小島の先端)より源義仲追討の先陣を争った故事を偲んで昭和6年(1931)に建てられていますが、地元の案内のHP「源氏ろまん京都宇治」によれば、「橘の小島」は現在の「橘島」とは違い、宇治橋の下流にあった中洲の一つで今では幻の島となっているそうです。

「源氏ろまん京都宇治」

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/uji-web/tachibanajima.html

やっぱりつづく

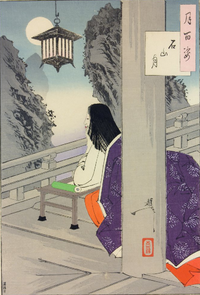

物語(12)−平家物語(4)−先帝御入水の事

物語(11)-源氏物語(1)-桐壺

物語(10)-平家物語(3)-敦盛最後の事

物語(9)-伊勢物語(1)-狩の使

物語(8)-太平記(3)-兵部卿の宮薨御の事

物語(7)-太平記(2)-直冬上洛事付鬼丸鬼切事

物語(11)-源氏物語(1)-桐壺

物語(10)-平家物語(3)-敦盛最後の事

物語(9)-伊勢物語(1)-狩の使

物語(8)-太平記(3)-兵部卿の宮薨御の事

物語(7)-太平記(2)-直冬上洛事付鬼丸鬼切事

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。