2005年03月18日

書(6)−蘇軾(2)−『黄州寒食帖』

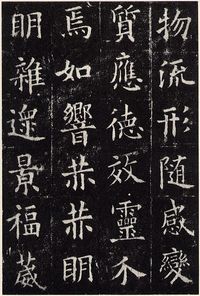

東坡此詩似李太白

猶恐太白有未到處

此書兼顏魯公楊少師李西臺

筆意

試使東坡

復為之 未必及此 它日

東坡或見此書 應

笑我於無佛處 稱尊也

黃州寒食帖 黃庭堅跋文 [北宋] 紙本墨書 一巻 台北故宮博物院 維基百科より

(旧暦 2月 9日)

小町忌 平安時代の歌人小野小町の忌日。生没年は不詳。

蘇軾(1)−『黄州寒食帖』のつづき

蘇東坡の書は宋代の「尚意」の書風を代表しているとされています。

書法の芸術思想や精神、風格などはそれぞれの時代によって異なっていますが、これらの違いを 「商周尚象、秦漢尚勢、晋人尚韻、唐人重法、宋人尚意、元明取姿媚、清人論質」のように形容して言われています。

商周時代の書法(文字)は象(形)を重視し、秦漢時代の書法は勢(筆勢、形勢)を重視し、晋時代の書法は韻(心にいつまでも残る含蓄、意趣、味わい)を重視し、唐時代の書法家は法(規律、規則)を重視し、宋時代の書法家は意(情感、意趣)を重視し、元明時代の書法は姿媚(形態が美麗で感動的なこと)を追求し、清時代の書法は質(本質)を論議し探究しているとの意味です。

蘇軾がこの『寒食帖』を書いたとき、巻末に1メートルもの余白を残しました。

「五百年後の後人が、跋を付け加えるのを待つ」と呟いたと云われます。

20年ほど後の元符3年(1100)旧暦9月、蘇軾と共に北宋の四大家と称される詩人・書家である黄庭堅(1045〜1105)は、眉州の?神(四川省)で、この巻の末尾の余白に跋文を書きこみました。

東坡の此の詩、李太白(李白)に似たるも、猶(な)ほ太白も未だ到らざる處(ところ)有るを恐る。

此の書、顔魯公(顔真卿)、楊少師(楊凝式)、李西臺(李建中)の筆意を兼ぬ。

試みに東坡をして復之を為(つくら)使(し)むるも、未だ必ずしも此れに及ばじ。它日(たじつ)東坡或(もし)此の書を見れば、應(まさに)我佛(ほとけ)無き處に尊を稱(となえ)せしを笑ふなるべし。

「詩は李白にまさり、仮に蘇軾がまたこの書を書いたとしても、此の『寒食帖』には及ばないだろう」と。

跋文の字体は「寒食詩」の字よりも大きく、こうして、北宋の四大家の内の二大家の書が、一巻の巻物の上に揃い、「天下第一の書」と言われる大変貴重な作品が生まれました。

『寒食帖』の巻に残るその他の跋文や所蔵印をたどると、南宋(1127〜1279)の時代に朝廷の所蔵となりましたが、その後、民間と元、明、清の朝廷の間を転々として少なくとも19回も所有者が変遷し、故宮博物院に戻ったのは、極最近のことのようです。

跋文の中には、日本の明治期から昭和初期の東洋史学者で京都帝国大学教授を務め、狩野君山と共に東洋史の「京都学派」を育てた中国学及び東洋史学の権威である内藤湖南博士(1866〜1934)の跋文[大正6年(1917)]もあり、日本に渡って来た時期もありました。

また、この書の下端には、焦げ後が残っており、現在までの900余年間に3回の火災に遭遇しているようです。

蘇軾は、この後、いったん許されて中央に復帰して尚書(大臣)となりましたが、再び冤罪に問われて海南島に流され、7年後、赦免されて首都東京(とんきん)開封府に戻る途中、常州(江蘇省南部)で病死しました。

その死後、再び罪に問われ、反朝廷のブラックリストに名を刻まれて、その石碑が全国に建てられましたが、死後60年目の南宋高宗の紹興31年(1161)、朝廷は「文忠公」の名を贈って名誉を回復させました。

毀誉褒貶(きよほうへん)は人の世の常ですが、まさに生死を超越して、蘇軾の名は現代に残されました。

「五百年後の後人が、跋を付け加えるのを待つ」と呟いたと云われます。

20年ほど後の元符3年(1100)旧暦9月、蘇軾と共に北宋の四大家と称される詩人・書家である黄庭堅(1045〜1105)は、眉州の?神(四川省)で、この巻の末尾の余白に跋文を書きこみました。

東坡の此の詩、李太白(李白)に似たるも、猶(な)ほ太白も未だ到らざる處(ところ)有るを恐る。

此の書、顔魯公(顔真卿)、楊少師(楊凝式)、李西臺(李建中)の筆意を兼ぬ。

試みに東坡をして復之を為(つくら)使(し)むるも、未だ必ずしも此れに及ばじ。它日(たじつ)東坡或(もし)此の書を見れば、應(まさに)我佛(ほとけ)無き處に尊を稱(となえ)せしを笑ふなるべし。

「詩は李白にまさり、仮に蘇軾がまたこの書を書いたとしても、此の『寒食帖』には及ばないだろう」と。

跋文の字体は「寒食詩」の字よりも大きく、こうして、北宋の四大家の内の二大家の書が、一巻の巻物の上に揃い、「天下第一の書」と言われる大変貴重な作品が生まれました。

『寒食帖』の巻に残るその他の跋文や所蔵印をたどると、南宋(1127〜1279)の時代に朝廷の所蔵となりましたが、その後、民間と元、明、清の朝廷の間を転々として少なくとも19回も所有者が変遷し、故宮博物院に戻ったのは、極最近のことのようです。

跋文の中には、日本の明治期から昭和初期の東洋史学者で京都帝国大学教授を務め、狩野君山と共に東洋史の「京都学派」を育てた中国学及び東洋史学の権威である内藤湖南博士(1866〜1934)の跋文[大正6年(1917)]もあり、日本に渡って来た時期もありました。

また、この書の下端には、焦げ後が残っており、現在までの900余年間に3回の火災に遭遇しているようです。

蘇軾は、この後、いったん許されて中央に復帰して尚書(大臣)となりましたが、再び冤罪に問われて海南島に流され、7年後、赦免されて首都東京(とんきん)開封府に戻る途中、常州(江蘇省南部)で病死しました。

その死後、再び罪に問われ、反朝廷のブラックリストに名を刻まれて、その石碑が全国に建てられましたが、死後60年目の南宋高宗の紹興31年(1161)、朝廷は「文忠公」の名を贈って名誉を回復させました。

毀誉褒貶(きよほうへん)は人の世の常ですが、まさに生死を超越して、蘇軾の名は現代に残されました。

書(22)— 空海(1)— 風信帖

書(21)— 文徴明— 後赤壁賦

書(20)-欧陽詢(2)-九成宮醴泉銘(2)

書(19)-欧陽詢(1)-九成宮醴泉銘(1)

書(18)−蔡襄−求澄心堂紙尺牘

書(17)−祝允明−草書李白歌風臺詩巻

書(21)— 文徴明— 後赤壁賦

書(20)-欧陽詢(2)-九成宮醴泉銘(2)

書(19)-欧陽詢(1)-九成宮醴泉銘(1)

書(18)−蔡襄−求澄心堂紙尺牘

書(17)−祝允明−草書李白歌風臺詩巻

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。